窗外淅淅沥沥,场内济济一堂,是什么让他们风雨无阻?是什么让他们满怀热情?是什么让他们掌声不断?

家里的每一顿饭、每一道菜里都有爱

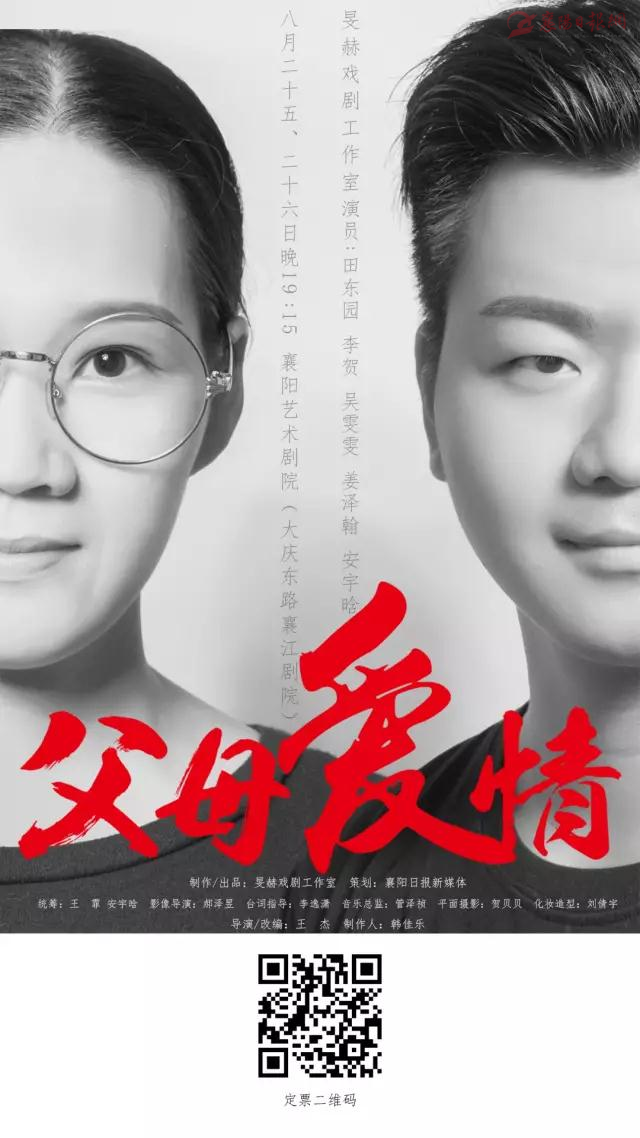

这里是星空剧场——话剧《父母爱情》诞生、成长、成熟的舞台。在这个盛夏,由旻赫戏剧工作室制作出品、襄阳日报新媒体策划的襄阳本土话剧《父母爱情》在历经七七四十九天的锤炼后,于8月18日——这个雷声、雨声和掌声交织的夜晚拉开第一次对外试演的序幕。

依然是那个排练的剧场,但场内格外热闹;依然是那个排练的舞台,但台上的道具初具规模;依然是那个故事,但导演和演员却更加认真。剧场的每一处都能看到剧组的用心:宣传册、矿泉水、老歌曲……走进剧场,让人不自觉静下心来,融入环境,为舞台上的嬉笑怒骂喝彩。

“动作、表情、台词、感情……戏比天大!”年轻的王杰作为导演格外认真,“真听真看真感觉,你假了,观众就出戏了!” 为了当晚的首场试演,整个剧组“攒着一股劲儿,谁都不愿意也不敢松。”抽空扒两口饭,然后再把词过一过,“虽然年轻,但是在襄阳认认真真做话剧的,我们算是其中之一。”

老导演、网络达人、媒体朋友、文化人士,甚至话剧里的人物原型,在座无虚席的小剧场之内,用掌声回应着表演者,用一个个竖起的大拇指向这群年轻的追梦者致敬。

“看到他们的表演,就感觉像是把我小时候的生活场景一幕幕地回放出来。”襄阳日报社副社长职战新历经了话剧反应的那个大时代,感受到了演员们传递出来的大时代与小家庭相互温存、大时代与小人物共同奋进、人与人之间互助互爱……“眼角酸酸的。”他说,“有些场景,我都忍不住想掉眼泪。”

“它让我想起了在大襄棉里的一切,我的青春、亲情、友情、爱情……”话剧《父母爱情》的真情演绎,让这位曾经在襄阳大棉纺工作了23年的李小霞感到亲切、自豪。“家里的每一顿饭、每一道菜里都有爱。”于她而言,话剧《父母爱情》真实地演绎了“我们这代人的坚贞、朴实的爱情”和家长里短,也展现了大棉纺工人友爱互助的精神面貌。“《父母爱情》,真好!”

这部剧得到了很多朋友的关心,它的福分很好

“这部剧得到了很多朋友的关心,它的福分很好。”对于大家的掌声和称赞,导演、编剧王杰感到很欣慰,“我们从去年开始着手编剧,到今年4月24日定稿,截至目前已是第9稿,在排练中也在不断地进行更改完。希望今天莅临的各位老师也能给予一些意见及建议,我们争取把打磨得更加完美的作品展现给襄阳、给观众。”

作为旻赫戏剧工作室成立以来创作出品的第一部原创话剧,《父母爱情》的公演对团队有着重要的意义。

“在襄阳,做话剧的不多,旻赫戏剧算是一个;当成事业做的也不多,旻赫戏剧也算一个。”作为话剧《父母爱情》的出品人、制作人,韩佳乐自信地表示:“《父母爱情》作为我们第一部原创出品的作品,我们有信心把它做好!”

这个信心不仅来自于自身的付出与坚持,也来自众多文创团队的合作与帮助。作为剧组的幕后参与者、支持者——大黑熊影业、囍摄影、极度音能文化传媒、西曼文化艺术传媒等创业团队,他们与旻赫工作室一样,怀揣着创业的梦想与热情,在襄阳这片创业创新的热土上,奋进拼搏,挥洒青春热血。

“创业路上不孤独”,襄阳日报社副社长职战新在试演现场表示,长期以来,襄阳日报传媒集团一直致力于发掘、宣传、推广原创作为剧组的幕后参与者、支持者,本土文化作品。在今年年初,襄阳日报新媒体启动了“传媒合作人”计划,通过媒体平台整合资源,积极扶持襄阳本土文创团队和文化作品,“我们希望搭建更广阔的平台,为更多创新创业者提供帮助,共同为襄阳这座城市的文化品位提升做出应有的贡献”。

我敬重你们,为你们点赞

从木椅到沙发、从电话到手机、从利落到迟缓……对于话剧来说,“舞台、道具、演员的精神面貌,这些小细节,都是时代进步的标志。”但不少嘉宾在观剧后不约而同地提出了一个有待完善的地方——道具要彰显出时代的特性,而这,也是剧组当前最头疼的问题。

由于资金缺乏,正式演出所需道具租费较高,所以当前试演阶段的道具大都是“从家里带来的”。面对如此艰难的环境,韩佳乐经常奔波于客户之间,希望能拉到更多赞助。“这部话剧我们一定要做好,”韩佳乐坚定地表示,“我们准备带它参加北京或上海的戏剧节,把襄阳的本土话剧推向更大的舞台。”

“在襄阳这片土地上,能有你们这样一群做话剧艺术、高雅艺术的部队,并且坚持用高雅艺术来提高襄阳市民精神文化生活,我觉得是非常难能可贵的。我敬重你们,为你们点赞!” 88岁的著名导演周冰教授在观看话剧《父母爱情》后提出,希望相关部门给予这些文化产品创业者予以一定的扶持和帮助,使更多优秀的文化作品在襄阳生长绽放,从而提高襄阳市民文化品位,推动襄阳文化走向全国。

“一方面要争取政府的帮助,另一方面也要靠自己,”襄阳市艺术研究所所长任小云说道,“在任何条件下,文创团队都要坚持自己创作与创新的活力,争取创作出更多更好的属于襄阳的特色文化作品。”

十点半,观剧结束,但场内却依旧热闹非凡,认真观剧时的排排坐转换成自由讨论小组,大家在小组中发表自己的感受和想法。他们有的还沉静在话剧的情境中,互相交流各自的感受,有的跟演员一起拍照合影,有的围着几位老师听取话剧的指导意见。为了公演更出色,也为了这部话剧的“走出去”,现场的每一位参与者都尽可能地奉献自己的一份力量。(文字:见习记者 龚良杰 实习生 陶桃、龚潇依 图片:杨潇)