【人物名片】

从驾驶员旁边有“大鼓包”的普通车到“高档”的空调车;

从“巨龙车”柴油车、油气混合车到新能源车;

从售票员喊“上车请买票,月票请出示”到推行无人售票和现在的扫码乘车……

随着改革开放的发展,公交车也随之升级换代,人们出行的脚步也变得更加便捷方便。

襄阳市公交公司有这样的一家人:

两代5口人都是公交驾驶员,他们见证了改革开放40年以来襄阳市公交车的发展和变迁。

今天,就来听他们与公交车的那些事……

【人物故事】

全媒体首席记者李兴会 见习记者龚良杰 实习生高苑

64岁的徐应海在樊城区牛首镇老家,种着两亩地,打理着一个小菜园,过着简单的乡村生活。

花白的胡须,精瘦的身材,朴素的衣着……在人们的眼中,徐应海就是一个普普通通、和蔼可亲、话语不多的邻家大爷。

但是,熟悉徐应海的人都知道,他是一个有着比较丰富人生经历的“老头儿”。

“退休前,我在公交公司上班,还当过兵。”说起自己的经历,徐应海总是用三言两语来介绍,非常简单。

1974年,20岁的徐应海参军入伍,在河北省秦皇岛市的某部汽车连当驾驶员。当兵四年,他开着军车,跑遍了黑龙江、吉林、辽宁和山东等省,练就了娴熟的汽车驾驶技术。

四年后他复员返乡。正为工作发愁的时候,襄樊市公交公司政治部的同志找到了徐应海。

“他们请我到公交公司上班,去开公交车。”徐应海回忆说,在这之前,也有单位邀请他去开长途汽车,考虑到孩子太小,需要照顾,他拒绝了。而这次,他愉快地答应了。

当年10月,徐应海成了襄樊市公交公司的一名驾驶员,当时跟他一起进入公司的还有17名同志,“总共招了18名驾驶员,都是退伍军人。”徐应海说。

徐应海被分到5路公交线,跑的是人民广场到余家湖。一年后,他又转到4路公交线,从人民广场至唐白河。

1983年,因工作需要,徐应海被调到公交公司修理厂从事汽修工作。

2015年,徐应海办理了退休手续,回到老家,过起了退休返乡的乡下生活。

“老伴闲不住,在中豪打工,我在家种点菜,吃不完就给娃子们送到城里去,大伙一起吃。”徐应海说。

徐应海有一儿一女,都在襄阳市公交公司当公交驾驶员。“我们到公交公司上班,都是受到父亲的影响。”徐波说。

徐波是徐应海的儿子,今年41岁,是1路公交线上的驾驶员。

徐波的童年是在公交公司里度过的。每次父亲去上班时就带着他,把他放在公司里玩。下班后他再跟着父亲一起乘车回家。“那个时候,车少,会开车的人更少,在我的心中,会开车的父亲就是一个英雄般的人物。”徐波说,从那个时候起,他就爱上了公交车,立志长大要当公交驾驶员。

1997年,徐波的梦想得以实现,他成了1路公交线上的一名驾驶员。

工作中,徐波认识了同为驾驶员的女同事任冬梅,并最终喜结良缘。

任冬梅原来在人民广场附近的一家商场上班。因为单位离家近,乘坐公交车的次数不多,但每天看的公交车多,久而久之,她也产生了当公交驾驶员的念头。

1998年,任冬梅如愿以偿。“非常激动,非常兴奋!”任冬梅回忆初为公交驾驶员的心情时说,“我个子不高,能开这么大的一辆车,感到很风光,很自豪。”

徐应海说,他的女儿、女婿也是公交驾驶员,都在532路公交线上。

任冬梅告诉记者,这些年来,襄阳快速发展,公交公司不断提高服务质量来满足人们的需要,基本做到了线路围绕市场转、车辆围绕乘客转。

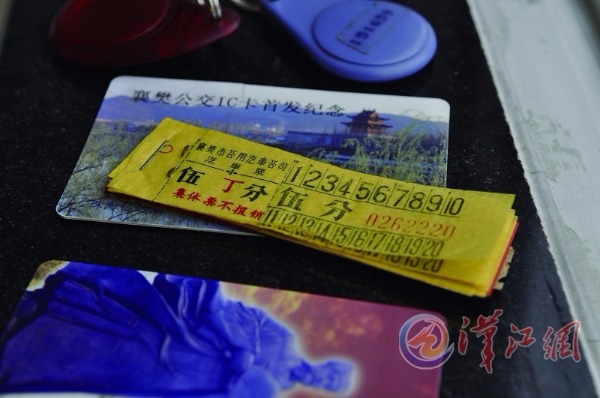

随着改革开放的发展,人们的消费水平和消费方式也发生了翻天覆地的变化,为了紧跟时代的步伐,襄阳市公交总公司也在不断地作出改变,在支付方式上从有人售票、无人售票,到刷卡售票再到现在的扫码乘车,人们的出行也更加方便。

任冬梅认为,虽然现在市民出行的方式越来越多,但人们对公交车的依赖却有增无减。特别是遇到恶劣天气时,公交仍然是最值得信赖、最安全的出行方式。“去年冬天全市普降暴雨,大部分交通工具陷入停运状态,公交出行成了人们的惟一选择。”

任冬梅相信,未来襄阳的发展会更快、更好,公交的服务会更便民。

1978年12月,党的十一届三中全会拉开了我国改革开放的序幕。徐应海说,他于当年10月上班,是改革开放的亲历者,也是襄阳公交40年发展、变迁的见证者。“我当时去上班时,公交公司的院子很小,整个公司也只有六七条线路,100多台公交车。”徐应海说。

徐应海回忆说,当时的大多数车辆是普通的汉客,引擎就在司机旁边,一到夏天,整个车厢里热得像蒸笼,座位热得烫屁股,一个班下来,全身衣服湿透,甚至能拧出水;而到了冬天,车厢里又冷得很。

那时候的路也不像现在,基本都是石子路,而且很窄,一般都是双向两车道。转到修理厂后,修车也是人工操作,“人要先钻到车底下,先用千斤顶将车给顶起来。现在都是机械化操作了。”

与父辈们相比,徐波和妻子任冬梅这一代驾驶员就幸福了很多。“我们现在的大多数公交车上有了空调设备,公交车也从手动挡变成了自动挡,不再像以前那样重重地踩离合器,费力地打方向盘了。”徐波说。

在任冬梅的眼中,襄阳的公交车也越来越人性化了。她说,以前的公交车,大多数是10米长的普通车辆,现在基本都换成了12米长的空调车,乘客乘坐更舒适了。

公交智能化是另一大变化。任冬梅说,以往公交车调度都是人工进行,现在则普遍用上了公交智能调度系统。调度员坐在调度指挥中心,整个公交线路上的道路状况、客流情况基本都一目了然,“哪个路段道路拥堵,哪个站点乘客多,调度员可以通过指挥中心提前通知驾驶员,建议驾驶员选择合理路段通行。”“他们现在的这种工作环境,我们那时候想都没有想过。”徐应海感叹道。

改革开放之初,市公交总公司只有六七条线路、100多台公交车,如今,已有94条线路近1500台公交车,其中空调车占比72%以上。任冬梅称,仅她和丈夫所在的公交第五分公司就有12条公交线路、233台公交车。“一个分公司拥有的车辆,就相当于改革开放之初全公司车辆的两倍,变化真是太大了。”任冬梅说。

自上班起,任冬梅夫妇就在1路公交线上,这是市区开通最早、所经道路最复杂、乘客数量最多的公交线路之一。他们在十米车厢内,见证了襄阳这座城市交通出行的巨变。

四十年来,襄阳的公交车,从柴油车、汽油车、油气混合动力车、电气混合动力车再到新能源电动汽车,车辆越来越环保,市民也在城市发展变化中绿色出行。

1993年 第一辆无人售票车亮相,掀开了城市文明崭新的一页

2002年 第一张公交IC卡面世,智能公交一步步走进现实

2003年 成功收购首条中巴线路,吹响了建设“一城一交”的号角

2012年 公交智调系统建成使用,开启了信息化时代

2017年 刷银联卡、手机支付诞生,乘车方式更加智能化