全媒体记者 方远 通讯员 程贺轶 程宇虹 文/摄

当记忆如流沙般悄然逝去,当熟悉的容颜在眼前变得逐渐模糊,被称为“最温柔癌症”的阿尔茨海默病,带来的不仅是患者认知功能的崩塌,更是无数家庭难以言说的沉重负担。传统药物治疗代价高昂且效果有限,患者与其家属在漫长的病程中承受着巨大的身心压力。

然而,在襄阳市第六人民医院(襄州区人民医院)神经外科,一项名为“淋巴静脉吻合术”的创新医疗技术,正悄然改变着这一困境,为阿尔茨海默病的治疗开辟了充满希望的新路径。

自今年4月29日该院实施首例手术以来,该科室阿尔茨海默专病小组(AD小组)已成功为13名患者带来了认知功能的逐步改善,用手术刀重新划开了被疾病遮蔽的记忆之门。

破冰:首战告捷,淋巴静脉吻合术唤醒沉睡的记忆

72岁的张奶奶(化姓)饱受阿尔茨海默病困扰多年,其间,其家属辗转于多家医院寻医,然而治疗效果不佳,老人病情一再恶化,目前已认不出朝夕相处的亲人,无法自主进食、大小便,每天靠服用大量安眠药才能入睡,完全失去了独立生活的能力,只能由家人全天候陪伴照护。

3月25日,襄阳市第六人民医院开始网上招募重度阿尔茨海默病患者,符合条件的患者有机会免费手术。得知这一消息,张奶奶的儿子王先生(化姓)兴奋不已,带着母亲慕名而来。

当天,该院组织神经内科、医学检验科、医学影像科、麻醉科等多学科团队,对患者病情进行综合评估。经反复讨论,阿尔茨海默专病小组(AD小组)组长、神经外科主任李文杰团队决定为张奶奶实施淋巴静脉吻合术。

手术聚焦颅内的“垃圾清运系统”——类淋巴系统,李文杰解释,该手术是一种超显微外科技术,通过将颈部深层淋巴管与静脉精准吻合,重建脑内淋巴引流通道,加速脑脊液循环和代谢废物(如β-淀粉样蛋白、tau蛋白)的清除。阿尔茨海默病患者因脑内淋巴系统功能障碍,导致毒性蛋白沉积,而淋巴静脉吻合术通过改善颈部淋巴回流间接增强脑内“排污系统”效率,从而延缓疾病进展。

4月29日,历经5个小时,手术顺利完成。“当她唤我名字的那一刻,感觉一切都回来了!”术后恢复令人惊喜,王先生激动地分享,“短短一个月,母亲便能叫出我和孩子的名字。原本僵直抖动的四肢变得灵活了许多,甚至能自己拿起筷子吃饭了,这在以前想都不敢想!”

张奶奶病情的显著好转,是襄阳市第六人民医院神经外科13个手术成功案例中的缩影,不仅印证了淋巴静脉吻合术在临床实践中的巨大潜力,也为更多被疾病折磨的患者及家庭带来希望。

启航:远见卓识,勇闯阿尔茨海默病外科治疗新蓝海

淋巴静脉吻合术的成功落地,源于襄阳市第六人民医院党委的远见卓识和不懈追求。

该院党委书记姚文林十分重视神经医学重点专科建设。早在2023年12月3日,该院便邀请中国人民解放军总医院神经外科教授张洪钿交流分享脑科中心建设的经验,希望整合医疗资源,促进医院高质量发展。

2024年3月,医院在襄州区委、区政府的大力支持和帮助下,名医工作室挂牌成立,张洪钿教授亲临指导,定期来院免费会诊、查房、手术,并在同级医院较早开展了神经内镜脑出血手术、三叉神经面肌痉挛微血管减压手术。

医院和科室也得以快速发展,科内医生在省内同济医院、协和医院、中南医院等进修学习,并与国内神经外科知名医院——北京天坛医院建立支教关系,挽救了大量重度脑部损伤患者,成为襄阳地区神经外科的典范。

随着人民生活水平的提高、健康意识的增强,该科室工作重点逐渐从“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”。而阿尔茨海默病领域外科干预手段匮乏的现状,让该院决定试一试这片新蓝海。

“随着基础研究的进展,最近两年阿尔茨海默病的治疗取得新突破,在改善部分患者认知方面展现出曙光,我们意识到这可能是一个突破口。”李文杰回忆道。

引进之路充满挑战。淋巴静脉吻合术治疗阿尔茨海默病当前仍处于临床探索阶段,其长期疗效和适用范围仍需进一步验证。未来需要更多的临床研究和病例积累,结合基础研究,以明确手术的最佳适应症,优化手术流程,进一步降低手术风险。不过,在经历了严谨的文献研究、技术论证、动物实验模拟后,该院决定在治疗领域迈出这历史性的一步。

目前,该院联合神经内科、医学影像科、麻醉科成立阿尔茨海默综合病诊疗中心,建立标准化术前评估、术中监测、术后康复流程,推动医院整体诊疗水平向全国先进水平看齐。

基石:精兵强将,锻造一支能在显微镜下“绣花”的团队

阿尔茨海默病的诊疗,尤其是创新外科技术的开展,仰仗于一支结构合理、技术精湛、勇于探索的高水平人才团队。襄阳市第六人民医院神经外科深谙此道,倾力打造了一支以外科精准干预为特色、专病专治贯穿全程的阿尔茨海默专病小组(AD小组)。

AD小组由该院领导牵头、科室主任负责,目前小组有5人,其中研究生2名、副高职称1名。团队通过“请进来、送出去”策略,持续提升专业能力。定期邀请国内神经科学领域知名专家进行手术演示、病例讨论和理论授课。同时,选派青年骨干医师到国内知名医院进修学习显微神经外科技术、神经导航及围手术期管理。

淋巴静脉吻合术的关键,在于将比头发丝还要纤细(通常直径0.3至0.8毫米)的颈部淋巴管与静脉精准吻合,建立大脑“垃圾”清运的新通道。其操作精度要求极高,堪称在显微镜下“绣花”。

为攻克这一技术难关,确保手术万无一失,AD小组付出了常人难以想象的艰辛。主刀医生王小龙介绍:“淋巴管太细太脆弱,吻合时手稍微抖一下,或者缝合张力没控制好,都可能前功尽弃。这需要极其稳定、精细的显微外科技术。”

于是,下班后的实验室成了他们的“第二战场”。手术台变成了实验台,无影灯下摆放的不再是手术器械,而是一盘盘从菜市场采购来的新鲜鸡翅。“鸡翅皮下丰富的微小血管网络,其管径和质地非常接近人体颈部需要处理的淋巴管和微小静脉,是绝佳的练习模型。”王小龙解释道。

日复一日,小组成员利用休息时间,在显微镜下屏息凝神,用比头发还细的缝合线,在脆弱的鸡翅血管上进行切开、吻合、打结的重复练习。汗水浸湿了手术帽,眼睛因长时间聚焦而酸涩,只为让手上的动作更稳、更快、更精准。一针一线间,是对技术的极致追求,更是对患者沉甸甸的责任。

这支集临床、科研、教学能力于一体的精锐之师,是淋巴循环重建术得以安全、高效开展的坚实后盾,也是未来持续探索阿尔茨海默病治疗新策略的希望所在。

守护:温情相伴,以爱之名照亮漫长归途

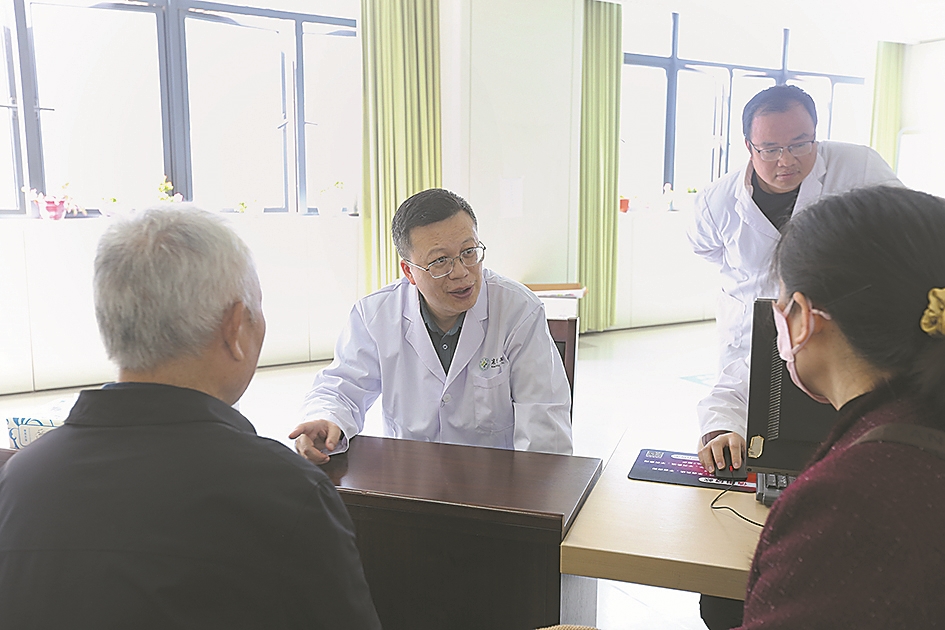

“大爷,不怕不怕,我在呢,这个针管是帮您的,我们不拔它,轻轻放下手好吗?”4月20日,在襄阳市第六人民医院神经外科病房,护士长卢文像哄孩子一样,语气轻柔,动作清晰,一步步引导患者进行治疗。

刘爷爷(化姓)今年77岁,6年前记忆力开始下降,1年前病情急剧恶化。到该院治疗期间情绪焦虑、狂躁,特别是打针时,会因恐惧而拔掉针管,甚至挥舞手臂。

“在我们病区,每天的照护都是一场需要倾注全部耐心与细心的‘温柔战役’。”卢文表示,对抗阿尔茨海默病不仅依赖手术刀下的精准,更离不开术后漫长康复路上护理团队春风化雨般的专业守护与心灵抚慰。

对于阿尔茨海默病患者,手术只是起点,术后认知功能的恢复、生活质量的提升,是一个需要极大耐心和专业知识支持的漫长过程。为此,AD小组护理团队为接受淋巴静脉吻合术的患者专门制定了护理方案。

每日运用记忆卡片、现实导向训练、怀旧疗法等专业工具,在病房及出院后通过随访指导患者家属持续进行训练,像“磨刀石”一样不断砥砺患者受损的认知功能。

面对患者的焦虑、烦躁或淡漠情绪,该院护士运用非药物干预方法,如音乐疗法、抚触沟通、认可疗法等,耐心疏导,成为患者信赖的情感依靠。

AD小组护理团队深知患者家属是患者最重要的照护者,定期组织患者家属,为他们系统培训疾病知识、沟通技巧、安全防护(防走失、防跌倒)、生活照护技能以及照护者自身的心理调适方法,减轻患者家属负担,提升家庭照护质量。

有人说,阿尔茨海默病是最残忍的病,忘记了你的名字,忘记了你是谁,却还记得爱你。虽然疾病偷走了患者的记忆,但爱的感觉不会被完全抹去。术后仅过去一周,刘爷爷的精神状态显著改善,且有了认知意识,能跟平日照护自己的护士简单交流、和睦相处。

看到眼前这一幕,刘爷爷的家属激动不已,向医护人员送来了一面印有“医德高尚暖人心 医术精湛传四方”的锦旗,并在感谢信中写道:“谢谢医护人员日日夜夜的守护,让我感觉不再是孤军奋战……”

不到两个月,13例手术的成功实践,仅仅是襄阳市第六人民医院神经外科阿尔茨海默病探索征程的开篇。每一个患者认知评分的提升,每一个家庭重现的笑容,都坚定着团队继续前行的决心。未来,该院将以敢为人先的勇气、精益求精的态度、宽厚仁爱的担当,在对抗阿尔茨海默病战场上,为患者奋力开拓一条充满尊严与希望的回家之路。

《襄阳日报》(2025年6月26日4版)

编辑:王鑫

审核:罗安 终审:职战新