全媒体记者 赵玲 实习生 徐陈静 通讯员 姚敏 肖清心 文/摄

曾经,系鞋带、独立行走这些简单的动作,对于帕金森、中枢性偏瘫等神经系统疾病患者而言遥不可及。如今,随着襄阳市中心医院脑机接口中心正式启动,这一困境正被尖端科技打破。

该院脑机接口中心整合神经外科、康复医学科、神经内科、脊柱外科等4个临床科室,联动医务处、科研处等6个职能部门,形成“临床诊疗-科研创新-管理保障”三位一体的协同机制,确保从治疗到康复的全流程无缝衔接。该中心配备了经颅磁刺激仪(rTMS)和经颅直流电刺激(tDCS)、虚拟现实(VR)、功能性电刺激(FES)等设备。截至目前,该中心已成功开展四大标志性技术,形成了覆盖从大脑深层到脊髓,从侵入式到非侵入式的全方位、精准化诊疗能力,为鄂西北地区众多神经系统疾病患者带来了前沿的“襄阳方案”,让科技真正惠及患者。

脑深部电刺激术(DBS): 帕金森患者的“智能开关”

脑深部电刺激术(DBS),俗称“脑起搏器”,是一种微创的神经调控技术,通过精准的机器人手术,将精细的电极植入患者大脑深部的特定神经核团,再连接至埋藏在患者胸口的脉冲发生器。“脑起搏器”持续释放出微弱的电脉冲(可调节参数),就像一枚“神经调控器”,有效纠正患者异常的大脑电活动,从而改善患者因帕金森病导致的震颤、僵硬、运动迟缓和药物副作用。

以77岁的曹奶奶为例,她患帕金森病二十余年,双侧肢体先后出现静止性震颤、僵直及行动迟缓,就连系鞋带、扣扣子这些普通的动作都无法完成。随着病情进展,曹奶奶的症状逐渐加重,药物治疗效果也不理想,严重影响了她的日常生活。

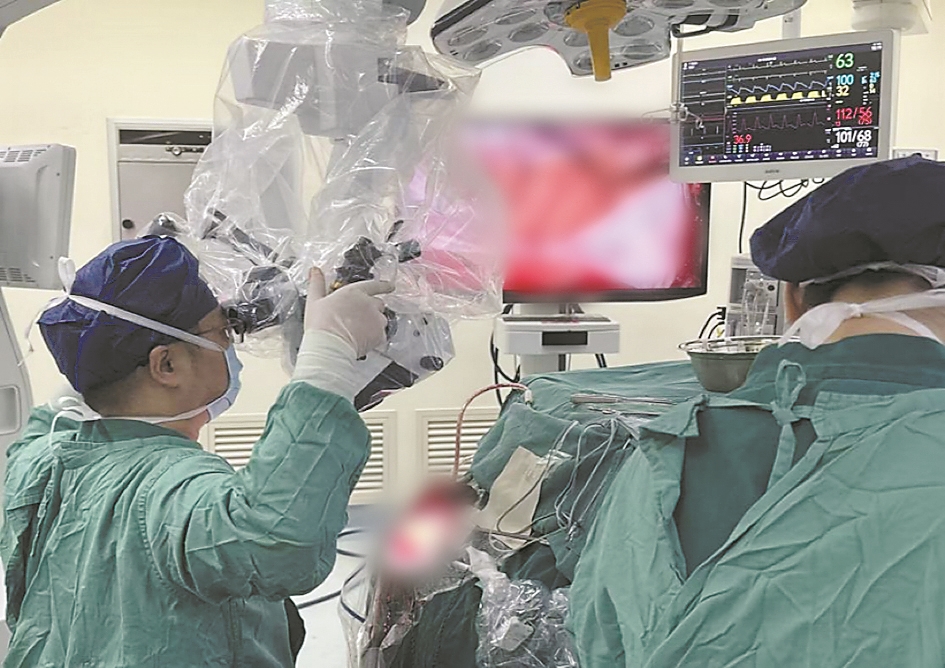

市中心医院神经外科张海泉团队通过全面系统的评估,为其施行手术机器人辅助下双侧丘脑底核脑深部电刺激手术,电极顺利植入了患者预定神经核团。术后第3天,曹奶奶已能自主翻身;开机后,患者失衡的神经环路被纠正,频繁肢体震颤逐渐停止,肢体松软,步行、转身、系鞋带等动作恢复流畅。

“这20多年都是家人帮忙系鞋带,现在我终于可以自己完成了!”曹奶奶的激动背后,是DBS技术对中晚期患者运动症状的最大程度改善。该技术还能减少帕金森病药物的使用,进而减轻药物的副作用及患者经济负担,最终帮助患者尽可能回归正常人的生活和社交。

颅内微型柔性皮层电极置入技术: 颞叶癫痫患者的“精准导航仪”

34岁的郑先生吃面时突发意识丧失,被紧急送往当地医院救治。为寻求更有效的治疗,郑先生被转至襄阳市中心医院神经外科。经诊断,郑先生所患疾病是颞叶癫痫。这是一种常见的药物难治性癫痫,频繁发作起来,不仅严重影响患者的认知功能与生活质量,更给其家庭带来沉重负担。对于颞叶癫痫患者来说,手术是关键。但手术要精准地找到致痫的区域,同时还得保护好运动功能,难度可想而知。

颅内微型柔性皮层电极置入技术的临床应用,为这一难题的解决带来了新突破。这项技术采用生物相容性极高的柔性材料,其超薄、柔软的特性可与患者大脑皮层紧密贴合。该技术具备两大核心优势:一是精准定位致痫灶,通过多通道、高精度信号采集,实时捕捉患者大脑皮层的电生理活动,清晰识别致痫灶的边界与范围;二是精准监测患者脑电活动,动态评估脑功能,为手术切除提供精准定位依据,实现“致痫灶全切、功能区保护”的双重目标。

该院神经外科负责人陈锋及其团队为其实施全麻下颅内微型柔性皮层电极置入辅助颞叶癫痫切除手术。手术过程顺利,术后郑先生未出现明显恶心、呕吐和认知功能障碍及四肢抽搐等常见反应,目前恢复状况良好。

从过去依赖经验的“经验性切除”,到如今借助先进技术的“精准化治疗”,颅内微型柔性皮层电极置入技术无疑是脑机接口技术在临床治疗领域的重大应用成果。它标志着神经外科颞叶癫痫治疗正式迈入了“精准神经调控”的新时代,为患者提供了更加安全、有效的治疗选择。

脊髓神经电刺激+脑机接口技术: 中枢性偏瘫患者的“运动重启键”

19岁的小美在6年前因外伤导致中枢性偏瘫,左侧肢体肌张力增强,无法自主活动。

在过去的6年里,小美及其家人四处奔波,辗转于各大医院,尝试了无数种治疗方法,但都收效甚微。5个多月前,小美和家人听闻襄阳市中心医院神经外科在治疗神经系统疾病方面有着独特的优势,于是怀着最后一线希望来到了这里。

该院神经外科彭鹏博士团队对小美进行了全面而细致的评估。经过反复研究和讨论,为小美实施了脊髓神经电刺激器置入术(SCS)。

手术当天,彭鹏博士团队凭借着精湛的医术,为小美植入了脊髓神经电刺激器。术后,小美肌张力症状显著改善,原本僵硬的双腿可以弯曲,在其家人的搀扶下,她竟然实现了站立。这一小小的进步,对于瘫痪6年的小美来说,无疑是黑暗中的一道希望曙光。

近日,襄阳市中心医院紧跟科技前沿,引进先进的脑机接口(BCI)辅助主动康复系统。该系统通过非侵入式脑电帽实时采集患者脑电信号,并运用先进的算法解码患者的运动意图,进而控制外骨骼机器人,辅助患者瘫痪的肢体进行运动,实现“意念控制行走”。

彭鹏博士立即联系了小美。当小美戴上脑电帽,心中产生“我想走路”的强烈意念时,奇迹再次发生。外骨骼机器人精准地响应了小美的指令,带动小美的双腿完成协调运动,这是六年来小美第一次独立行走。

陈锋介绍,SCS+BCI的技术组合,形成了完整的神经功能重建闭环。脊髓电刺激为行走提供了基础条件,而脑机接口技术犹如在患者大脑和外部设备之间搭建一条“信息高速公路”,实现意念控制行走。

非侵入式脑机接口+机械外骨骼: 助步行障碍者“意念迈步”

“抬腿,往前走……”襄阳市中心医院康复医学科训练室里,40岁的李先生全神贯注地默念指令。下一秒,他下肢的机械外骨骼应声而动,稳稳支撑着他缓缓迈出左脚——这是他半年前因车祸致腰椎脊髓损伤后,第一次真正“走”出完整步伐。

“那一刻我激动得说不出话,从没想过靠‘想走路’的念头就能真的动起来。”李先生回忆,那场事故让身为家庭支柱的他一度陷入绝望,直到在这家医院接触到“非侵入式脑机接口(EEG)+机械外骨骼”康复项目,人生才重燃希望。

每天训练时,李先生都会戴上一顶布满传感器的脑电设备。“它不像冰冷的器械,更像轻便的‘思维帽’。”他说,只要集中精神想象抬腿动作,系统就能精准识别意图,带动外骨骼完成动作。该院康复医学科主任詹燕解释,这项技术的突破之处在于绕开患者受损脊髓通路,直接建立“大脑-机器-肢体”的协作,既提供物理支撑,又能促进神经功能重塑。

训练之路并非坦途。初期,李先生常因注意力不集中让设备“听不懂”指令,一个抬腿动作要反复尝试十几次,挫败感强烈。但在康复治疗师的耐心指导和团队调试下,系统识别准确率不断提升,他对动作的控制也愈发稳定。“每一次成功迈步,都让我更坚信能重新站起来。”

目前,这项技术已在襄阳市中心医院落地,广泛应用于中风偏瘫、脊髓损伤、脑外伤等各类步行障碍患者的康复治疗,为更多身处困境的人点亮回归正常生活的希望。

襄阳市中心医院党委书记邢辉表示,脑机接口中心的成立是医院响应国家政策、推进前沿技术攻坚、全面建设国家区域医疗中心的重要举措。依托华中科技大学同济医学院附属同济医院的技术辐射与资源支持,医院深度整合临床资源与高校企业优势,构建“医工研发-临床试验-产业转化”全周期链条,形成闭环研发体系,推动相关科技成果加速转化,让尖端科技更快惠及百姓。

未来,该院脑机接口中心将始终以提升神经系统疾病患者功能重建临床服务能力为核心,聚焦脊髓损伤、意识障碍等患者精准化诊疗需求,通过开展运动功能障碍、难治性癫痫等疾病的全流程诊疗服务,切实改善患者生活质量;同时深化产学研协同,联合高校企业加速植入式电极、神经解码系统等国产化医疗器械临床转化,围绕神经信号解码算法优化、植入设备生物相容性提升开展科研创新,建立“临床医师+工程师+康复治疗师”复合型人才体系,全力推动脑机接口技术在医疗领域落地应用。该中心将着力建设鄂西北临床诊疗与科研创新标杆,有效辐射带动区域医疗技术升级,为湖北省脑机接口产业高质量发展贡献力量。

《襄阳日报》(2025年11月6日4版)

编辑:张紫悦

审核:黄金丽 终审:王婷